2020年6月にパワハラ防止法が適用され、2022年4月1日からは中小企業でも体制の整備などが義務化の対象となりました。被害者にはプライバシーが保護され不利益な扱いを受けることがないとされています。

これにより企業が対策を怠った場合、助言・指導または勧告の対象となり、改善が見られなかった場合には企業名が公表される可能性もあります。

ハラスメントとは、個人の尊厳や人格を傷つけ相手にダメージを与える行為のことを言います。最近は特に、パワハラやセクハラを受けた被害者が周囲に相談したことにより、セカンドハラスメントにあってしまう危険性が多く見られるようになりました。

2025/02/26更新

セカンドハラスメントとは?

セカンドハラスメントとは、被害者が周囲にその被害を告白したことによって起きる二度目のハラスメントのことです。ハラスメントの二次被害とも呼ばれます。

二次被害には、いくつか種類があり、代表的なものを4つ挙げ紹介します。

①被害の事実を信じない・否定される

②被害者を責める・加害者を擁護する

③相談相手が相談内容を第三者に漏洩する

④相談したことで被害者が不利益な取り扱いを受ける・居づらくなる

相談したことによって、またハラスメントが起こるなんて深刻な問題だわ。

具体的な二次被害とは?

特にセクシャルハラスメント(セクハラ)は、二人きりの時に起こるケースが多く、目撃者がいない場合がほとんどのため二次的にバッシングを受ける可能性が高くなっています。

①被害の事実を信じない・否定される

密室でのハラスメントに目撃者はいません。第三者から見ると加害者が温厚で評判のいい社員だった場合、その事実を周囲は信じようとはしません。証拠を提示できず真実を否定されることで、被害者の心労が深刻となり、被害者は、さらなる精神的苦痛を受けてしまいます。事実を否定するような発言は、被害者を苦しめ、追い詰めることに繋がるため注意が必要です。

②被害者を責める・加害者を擁護する

「被害者が露出の高い服装をしていたからではないか。」

「遅い時間まで一緒にいるほうが悪い。」

「お金目当てで告発したのではないか。」など

ハラスメントになるきっかけが被害者にあるかのような発言は、セカンドハラスメントにあたります。被害者は、「責められるくらいなら、相談しない方がましだ。」と感じてしまうこともあります。

被害者が責められる状況は、異常な事態だと認識しなければなりません。

また、加害者を擁護するような言動も、被害者が孤独を感じ孤立してしまう危険性があります。

「Bさん(加害者)がいなくなったら、仕事が回らなくなってしまいます。」

「Bさん(加害者)に悪気はないと思います。」など

穏便にことを済ませようと加害者の肩を持つような言動は、被害者に

「相談しても、理解してもらえない。」という印象を与えてしまう可能性があります。

③相談相手が相談内容を第三者に漏洩する

ハラスメント相談窓口とそれを調査する担当が同じ企業内に設置されている場合、被害者の個人情報が漏れてしまう心配があります。良かれと思って被害者の同意なく加害者に話をしたり、チーム内で共有した内容が不用意に漏洩してしまうことも想定されます。

「勇気を出して、相談したのに相談したことを知られている。」

「相談した内容が、噂で他人に広まってしまった。」など

被害を訴えた事実を周りに知られてしまうことにより、被害者はさらに精神的に追い詰められ、今まで通りとはいかず、働きづらくなることもセカンドハラスメントになります。

また、相談窓口が機能していない場合も、それ自体がセカンドハラスメントになってしまいます。ハラスメント被害はセンシティブな問題であるため、プライバシーへの配慮が不可欠です。

④相談したことで被害者が不利益な取り扱いを受ける・居づらくなる

セカンドハラスメントでは、被害者側が降格や他部署への異動といった不利益な取り扱いを受ける場合があります。

ハラスメント問題が発生した際、加害者が役職者や管理職といった理由で、被害者側が不利益な取り扱いを受けてしまうケースが少なくありません。被害者に精神的苦痛を与えるだけでなく、職場環境の悪化にも繋がります。

また、勇気を振り絞って相談したにも関わらず、

「Aさん(被害者)と一緒に仕事すると、すぐにハラスメントだと言われてしまうから気を遣う。」

「Aさん(被害者)が告発したことで、上司のBさん(加害者)が他部署に異動になったみたいだから注意しないと。」

と敬遠されてしまい、被害者が職場に居づらくなってしまうことも。

ハラスメントを相談したことが悪いかのように言われてしまうこともあります。被害者が働きやすい職場環境の確保も必要不可欠です。

ハラスメントはなぜ起こってしまう?

セカンドハラスメントは何が原因で起こってしまうのでしょうか。

原因を知ることで、セカンドハラスメントが起きることを未然に防ぐことが可能となります。

また、実際に起きてしまった場合は、再発防止のために原因をあらかじめ知っておくことも重要です。

【原因】

①セカンドハラスメントの理解不足

②社内の体制や運用の不備

①セカンドハラスメントの理解不足

セカンドハラスメントは、一次被害であるパワハラやセクハラなどと比較すると認知度が低いといえます。認知度が低いからこそ、発生しやすいともいえます。そのため、事態がより深刻化する恐れがあります。

被害者は、加害者からハラスメントの行為を受けて、非常に精神的苦痛を感じている状態で、勇気を出して上司や同僚に相談したにもかかわらず、相談された側のセカンドハラスメントの理解が不足しているために、被害者をさらに追い詰めてしまうことがあります。

「そんな小さなことで悩んでいたらやっていけないよ。」

「そんなのたいした事ないよ。」

などと、セカンドハラスメントを行っている当人は、「被害者のためを思って」と善意や親切心から無自覚にハラスメントに当たる発言をしてしまっていることが少なくありません。

一人一人感じ方も違うので、被害者に寄り添い被害者の心情を思いやることが大切です。

社内研修などを通じ、ハラスメントの正しい知識を周知する必要があります。

②社内の体制や運用の不備

ハラスメントの相談窓口を設置しているが、機能していない、社内のルールが整備されていないなど、社内の体制や運用の不備によってもセカンドハラスメントが起こる原因に繋がります。

被害者が安心して相談できるよう、相談者の心情に配慮しながら、中立・公正な立場で相談を受けられる相談窓口であることが望まれます。

法令によって防止策が強化されたとはいえ、実際にハラスメントが起きてしまった際の対応が適切にできているかは別問題です。

社内全体としてもサポート体制が整備されていない状況下で、職場で声をあげた場合には、まだまだ二次被害が起こりやすい状況があります。

・被害者を孤立させないこと。

・被害者に対して自分は味方だと示し、真摯に対応すること。

一人ひとりが意識し行動をすることで、少しずつでもハラスメントのない健全な職場環境の構築に繋がります。

二次被害を起こさないためにはどうすればいい?

相談したことによる二次被害は、決して起こしてはいけません。被害者から相談を受けた場合、相手に寄り添い共感することが大切なポイントです。自分自身の意見は言わず聞き取りに徹することがセカンドハラスメンを防ぐファーストステップになります。

・ハラスメントを正しく理解し、被害者の話を心情に配慮しながら傾聴する

・被害者のプライバシーを確保できる相談窓口の設置

・ハラスメント相談窓口担当者への教育強化

・第三者機関・専門家へ相談する

企業内の相談窓口だけの運営となると、二次被害を防ぐには限界があることもあります。

委託での外部相談窓口なら、相談者のプライバシーが守られ匿名性が確保される強みがあります。第三者機関のため、相談の内容や情報が漏れる心配もありません。センシティブな事例なのでまずは話を聞いてほしいという場合にも、心理カウンセラーなどの資格を持つ女性オペレーターが心の安心へと繋げます。また、すでにセカンドハラスメントが起こっているという状況でも、専任の弁護士などから適切なアドバイスが可能なため事態収拾が早期に期待できます。

ハラスメントについての理解を周知させる勉強会を行い、今までの運用で問題がなかったかを再度見直しましょう。従業員に意識を高く持ってもらうように、社内ルールの徹底を周知することも大切です。

まとめ

二次的な被害であるセカンドハラスメントは決して起こしてはいけません。被害者に対する理解不足からくるものがほとんどのため、誰もが加害者になる可能性があります。SNSに意見を発信する際にも、「もしも相手が自分だったら?」と考え立ち止まる勇気もセカンドハラスメントの撲滅につながります。

また、どんなに些細なことでも、従業員が積極的に相談窓口を利用するようになれば、ハラスメントの芽を早期に摘むことができます。ハラスメントの早期発見、早期解決により、従業員のメンタルヘルス対策やエンゲージメント向上だけでなく、企業イメージの改善にも期待できます。

企業は、従業員が安心して利用できる相談窓口を設置し、機能させる取り組みが重要となります。

社外通報窓口の必要性

企業内の不正行為を発見しても身近に相談できる上司や同僚がいなかったり、相談機関が機能していないとき、不正が見過ごされてしまいます。

内部不正だけでなく、ハラスメントの場合も然りです。ハラスメントの被害者はとても傷つきセンシティブな精神状態になっています。セクシャルハラスメントの被害者が女性の場合、男性の上司や社内窓口担当者へ話をすることを躊躇し泣き寝入りする可能性もあります。さらに、通報対象者からの報復の懸念があるため、上司、社内の監査、人事などへの相談も難しい状況です。

こうした複雑な状況に立ち向かうために、「社外通報窓口」(ハラスメント相談窓口、循環取引など社内不正相談窓口)の設置が必要です。社外通報窓口は、組織内の従業員がいつでも安心して相談できる独立した窓口です。

外部通報窓口であれば、匿名性が保たれます。内部通報窓口で匿名を希望したとしても声や話し方で自分だとわかってしまうのではないかと不安に思う通報者も多数いらっしゃいます。

外部に設置された相談窓口は中立的な立場から問題の解決を支援し、通報者を守ります。組織全体が不正行為の防止に向けて協力し、個々の従業員の意識改革を行うことが必要です。

法律や規制に合わせて不正行為の予防意識を高めるための努力が求められます。不正行為のないリスクカルチャーを築くことは、信頼性を高め、生産性を向上させる大きな成果をもたらします。

日本公益通報サービス株式会社のハラスメント相談窓口(内部通報窓口)では、

傾聴スキルが豊富な女性スタッフが優しい心で対応致します。

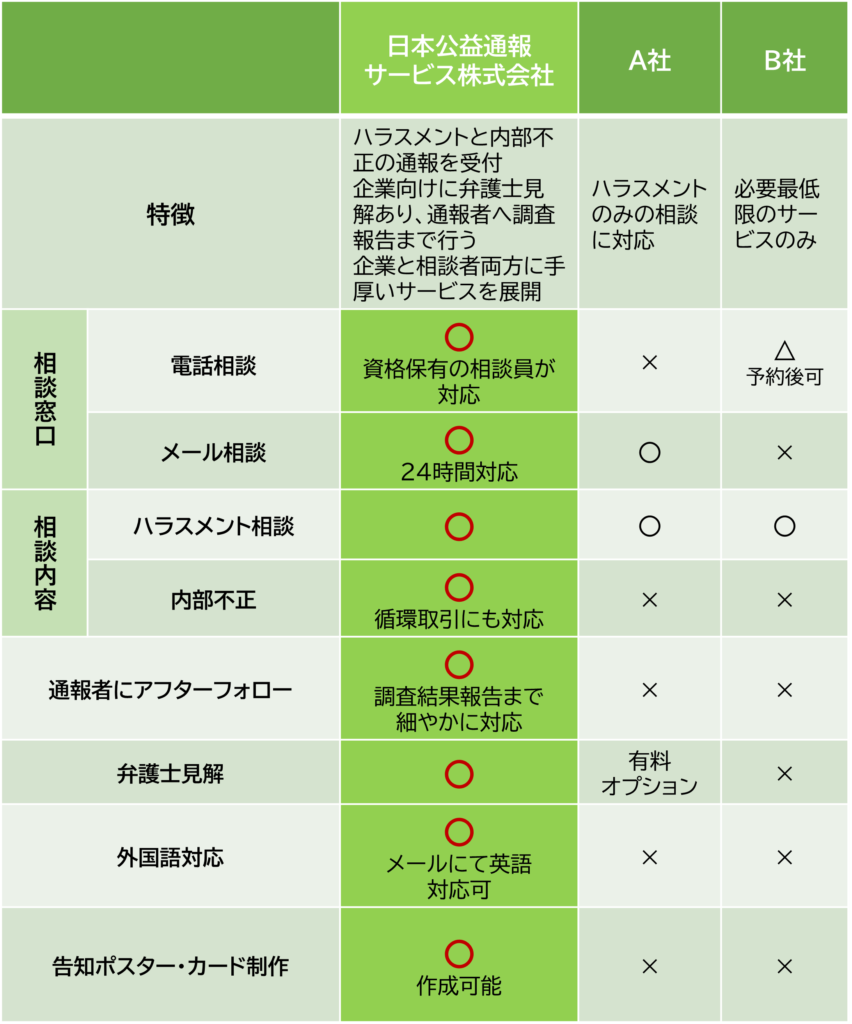

日本公益通報サービス株式会社(略称:JWBS)では業界最安値で企業のハラスメント相談窓口、循環取引などの内部通報窓口を代行します。社内のハラスメント対策に日本公益通報サービス株式会社の相談窓口をご利用ください。

下記より資料のダウンロードが可能でございます。

◆日本公益通報サービス株式会社(略称:JWBS)が企業のハラスメント相談窓口、内部通報窓口を代行し、従業員や顧客の声を集め、内部不正や整備の不備に対する真偽の確認と対策立案を支援するとともに、従業員の心と健康づくりを支援いたします。

令和2年6月「公益通報者保護法」が一部改正、「改正公益通報者」が一部改正され、令和4年6月1日から施行されました。法改正により従業員数300人を超える事業者には、内部通報に適切に対応するための必要な体制の整備が義務付けられます。具体的には、通報窓口の設置や通報者の不利益な取り扱いの禁止、通報者情報の保護などが求められます。しかしながら、社内でこれらの体制整備を実施することは、多大な負担となる場合がございます。そこで、日本公益通報サービス株式会社では、業界最安値で内部通報窓口サービスを提供いたします。

通報者が安心してご相談いただけるハラスメント相談窓口を代行させていただき、明るく働きやすい職場環境をつくるお手伝いを致します。

日本公益通報サービス株式会社 グループ会社

<<会社概要>>

◆日本公益通報サービス株式会社

代表 :代表取締役社長 小塚直志

設立 :2023年3月

事業 :企業の内部不正やハラスメントに対する外部相談窓口の設置、専門家による調査・対応支援、セミナー・研修の実施など、包括的なリスク管理ソリューションを提供。【専門家による対応可能】業界最安値で信頼性と実績を基にクライアントの職場環境改善とリスク軽減を支援します。

URL :https://jwbs.co.jp/

本社 :神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9F

■内部不正・ハラスメント・コンプライアンス外部相談窓口サービス

・専門家(弁護士、社会保険労務士、公認不正検査士、産業カウンセラー、心理カウンセラー)によるアドバイス

・社内周知のサポート

■各種セミナー・説明会の実施サービス

・内部不正防止対策セミナー

・ハラスメント対策セミナー

・内部通報制度説明会

・アンガーマネジメントセミナー

■適性診断・基礎能力診断サービス

貴社で活躍する従業員の傾向を詳細に分析

■カスハラ・クレーム代行窓口

カスハラのリスク管理や従業員対応など幅広く実施

■ハラスメント理解度チェックテスト

貴社の職場のハラスメント理解度をチェック

◆日本信用情報サービス株式会社

代表 :代表取締役社長 小塚直志

設立 :2018年3月

事業 :反社チェックやAML・KYC対策を支援する高度なリスク情報データベースを、あらゆる業界・企業に向けて展開。シンガポールのARI社との提携により、国内外500万件以上のリスク情報を網羅。【検索件数780万件突破】低コストで企業リスク管理を実現したい企業様に最適なサービスを提供します。

URL :https://www.jcis.co.jp/

本社 :神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9F

東京オフィス:東京都千代田区神田須田町1-4-4 PMO神田須田町7F

大阪オフィス:大阪府大阪市中央区城見2丁目2番22号

◆一般社団法人 企業防衛リスク管理会

代表 :代表理事 小塚直志

設立 :2025年9月

事業 :オンラインセミナー・研修を含む多様なサポートの提供。信頼と実績を基に、安心・安全な職場環境の実現を強力に支援します。また、企業リスク回避のための探偵調査やカスタマーハラスメント対応の相談も承ります。【会員制倶楽部】会員間の交流を深める懇親会も定期的に開催中です。

本社 :神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9F

◆日本データ分析センター株式会社

代表 :代表理事 小塚直志

設立 :2023年5月

事業 :日本全国で発信される記事を精査・入力する独自の運用により、正確かつ深度のある調査情報を提供。検索では得られない情報を反映し、実務で活用できるツールを構築。【日本最大規模】のデータベース・インフォメーション企業として、地方新聞情報を完全に網羅。

URL :https://jdac.co.jp/

本社 :神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9F

日本最大のインテリジェンス企業 販売会社グループ

<<会社概要>>

◆アラームボックス株式会社

代表 :代表取締役 武田浩和

設立 :2016年6月

事業 :日本信用情報サービスの「JCIS WEB DB Ver.3」を提供する販売会社。企業向けのリスクマネジメントサービスや新世代の調査事業を展開。【取引の安全性と業務負荷の低減】主力サービス「アラームボックス パワーサーチ」は、新規取引先の風評、反社チェック、支払履歴などをひとまとめに調べる。

URL :https://alarmbox.jp/lp07

本社 :東京都新宿区市谷本村町3-22 ナカバビル8F

◆日本リスク管理センター 株式会社

代表 :代表取締役 神々輝彦/社外取締役 小塚直志

設立 :2024年7月

事業 :日本信用情報サービスの「JCIS WEB DB Ver.3」を提供する販売会社。「JCIS WEB DB」を中核に、新聞記事・警察関連情報・行政処分情報などを網羅したデータベース即時検索ツールを提供。【公共性の高い実績】導入先には、金融、ガス・電力、上場企業などが名を連ね、リスク管理と業務効率化を支援。

URL :https://j-rmc.co.jp/

本社 :大阪府大阪市中央区城見2丁目2-22 マルイトOBPビル3F

◆株式会社 Webb(ウェッブ)

代表 :CEO 兼 創業者 萩原雄一/名誉会長 兼 創業者 小塚直志

設立 :2025年8月

事業 :日本信用情報サービスの「JCIS WEB DB Ver.3」を提供。膨大なデータを効率的に活用できる仕組みを生み出し、日本最大のリスク管理体制を形づくる。【世界のトップインテリジェンス企業が認めた】膨大なデータを効率的に活用、ユーザーがより使いやすいツールやシステムを開発。

URL :準備中

本社 :東京都港区赤坂6-9-17 赤坂メープルヒル 5F

◆日本信用データ株式会社

代表 :代表取締役 高澤邦彦/取締役 小塚直志

設立 :2025年7月

事業 :日本信用情報サービスの「JCIS WEB DB Ver.3」を提供。国内にとどまらず海外展開も視野に入れた新会社。【グローバルなリスクマネジメント需要に応える】国内外の取引に携わる企業にとって、信頼できる情報基盤を提供することを使命とし、「JCIS WEB DB Ver.3」の海外市場への展開にも挑む。

URL :準備中

本社 :東京都中央区日本橋小舟町2-11 日本橋アークビル 2F

◆日本リスクマネージメントサービス株式会社

代表 :代表取締役 成田樹哉/取締役 小塚直志

設立 :2025年10月

事業 :日本信用情報サービスの「JCIS WEB DB Ver.3」を提供。現場で求められる反社チェック・コンプライアンスチェックを届けることで、地域経済を支える。【北海道を拠点に】地域の金融機関や商社、メーカーと連携しながら「JCIS WEB DB Ver.3」の販売を担い、首都圏では拾いきれない地方の実情に寄り添う。

URL :準備中