2025年10月、秋田県立雄物川高校男子バレーボール部を率いる宇佐美大輔監督が、部員に対して暴力や暴言を繰り返していたとして、秋田県バレーボール協会から1年間の謹慎処分を受けました。

宇佐美氏は元日本代表セッターであり、2008年北京五輪にも出場した実績を持つ指導者です。

そんな人物による体罰の発覚は、スポーツ界におけるハラスメントの根深さを改めて浮き彫りにしました。

スポーツの名門校で起きた暴力事件

雄物川高校は「春高バレー」の常連校として知られ、全国大会にも30年連続で出場している名門です。そのような環境で、宇佐美監督は2014年から指導を続けてきましたが、今回の報道によれば、部員を靴で殴る、体を掴んで床に押し倒す、暴言を浴びせるなどの行為が日常的に行われていたといいます。被害を訴えた部員は現在、学校を休んでおり、宇佐美氏も自宅待機中です。

この事件は、単なる一指導者の逸脱行為にとどまらず、スポーツ界全体に蔓延する「指導の名を借りた暴力」の構造的問題を象徴しているといえるでしょう。

スポーツハラスメントとは何か

スポーツハラスメントとは、指導者や上位者が競技者に対して行う暴力、暴言、過度なプレッシャー、人格否定などの行為を指します。

身体的な暴力だけでなく、精神的な圧力や差別的発言も含まれます。近年では、性的ハラスメントやSNS上での誹謗中傷も問題視されています。

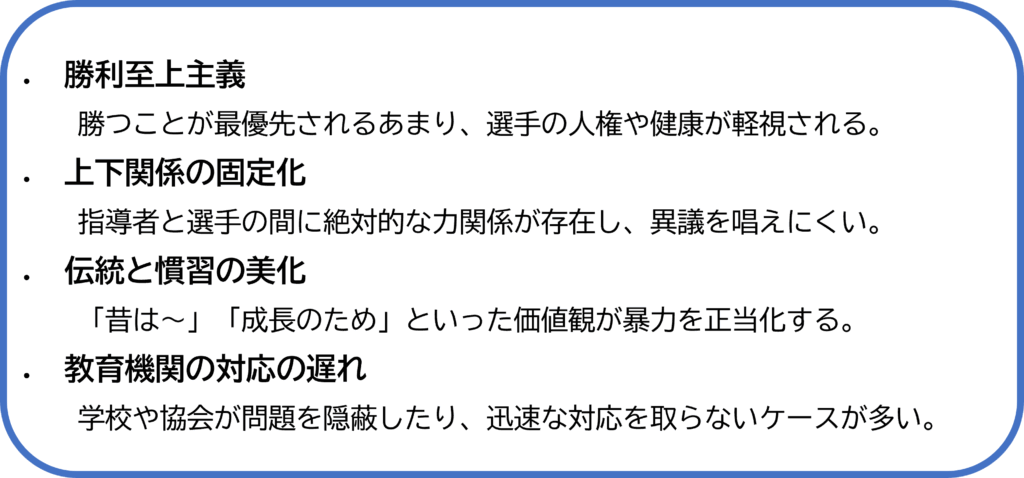

スポーツハラスメントが起きる背景には、以下のような要因があります。

なぜスポーツ界でハラスメントが繰り返されるのか

スポーツ界では、指導者が「育成者」であると同時に「勝利請負人」としての役割を担っているケースが多いです。

そのため、結果を出すために厳しい指導が求められる風潮が根強くあります。特に高校スポーツでは、進学や就職に直結するため、選手も指導者も過度なプレッシャーに晒されています。

また、指導者自身がかつて暴力的な指導を受けて育った場合、それを「正しい教育」として再生産してしまう傾向があります。

宇佐美氏も、トップアスリートとしての経験を持つがゆえに、過去の厳しい指導を自らの指導スタイルに取り入れていた可能性があるでしょう。

被害者の沈黙とその代償

スポーツハラスメントの最大の問題は、被害者が声を上げにくいことです。部活動では、指導者の評価が進路や推薦に直結するため、選手は不満や恐怖を抱えながらも沈黙せざるを得ない状況で耐えるしかありません。

今回の事件でも、被害を訴えた部員は学校を休むという形でしか意思表示ができませんでした。

沈黙の代償は大きく、生徒の心身の健康を損ない、競技への意欲を失い、最悪の場合は自殺に至る可能性もあります。

スポーツが本来持つ「人を育てる力」が、暴力によって破壊されてしまう最悪のケースです。

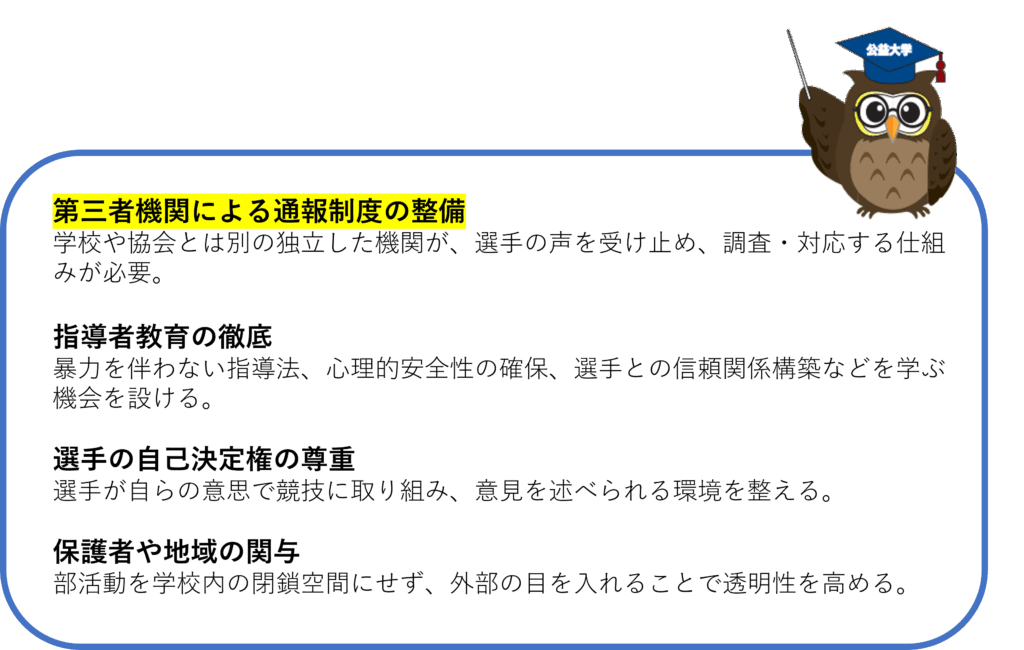

再発防止に必要なこと

このような事件を防ぐためには、以下のような取り組みが不可欠です。

特に第三者機関による通報制度を整備することが必要です。

学校や協会へ訴えても隠蔽されるケースがあります。

中立な立場である第三者の相談窓口を導入し、問題解決まで取り組める姿勢を示すことが、選手に安心した競技生活を送ってもらう第一歩となります。

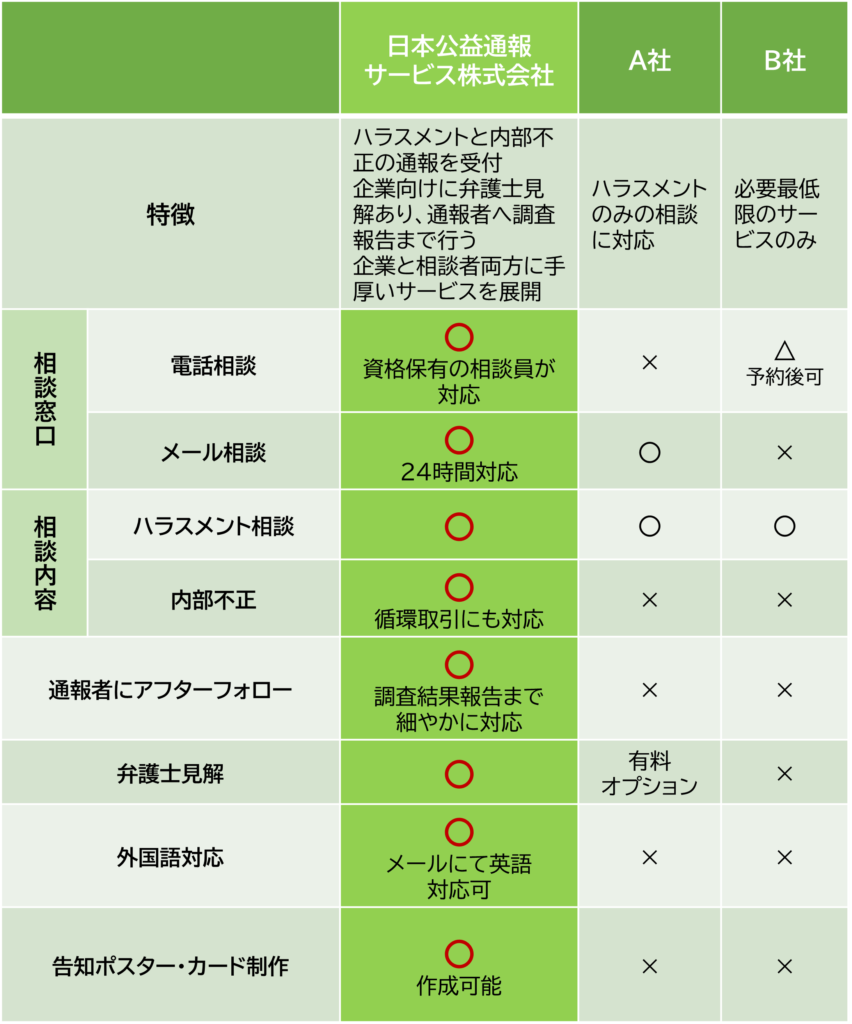

日本公益通報サービス株式会社はご相談受付後、通報者様へ調査結果の報告まで承ります。また、弁護士見解が必要な場合は、追加料金不要で対応いたします。

終わりに

宇佐美大輔監督の謹慎処分は、スポーツ界におけるハラスメント問題の氷山の一角に過ぎません。

名門校、元五輪選手という肩書きがあっても、暴力は決して許されるものではありません。スポーツは人を育て、社会とつながる力を持ちます。

私たちは、勝利の陰に隠れた声なき叫びに耳を傾け、スポーツの未来を守る責任があるでしょう。

社外通報窓口の必要性

企業内の不正行為を発見しても身近に相談できる上司や同僚がいなかったり、相談機関が機能していないとき、不正が見過ごされてしまいます。

内部不正だけでなく、ハラスメントの場合も然りです。ハラスメントの被害者はとても傷つきセンシティブな精神状態になっています。セクシャルハラスメントの被害者が女性の場合、男性の上司や社内窓口担当者へ話をすることを躊躇し泣き寝入りする可能性もあります。さらに、通報対象者からの報復の懸念があるため、上司、社内の監査、人事などへの相談も難しい状況です。

こうした複雑な状況に立ち向かうために、「社外通報窓口」(ハラスメント相談窓口、循環取引など社内不正相談窓口)の設置が必要です。社外通報窓口は、組織内の従業員がいつでも安心して相談できる独立した窓口です。

外部通報窓口であれば、匿名性が保たれます。内部通報窓口で匿名を希望したとしても声や話し方で自分だとわかってしまうのではないかと不安に思う通報者も多数いらっしゃいます。

外部に設置された相談窓口は中立的な立場から問題の解決を支援し、通報者を守ります。組織全体が不正行為の防止に向けて協力し、個々の従業員の意識改革を行うことが必要です。

法律や規制に合わせて不正行為の予防意識を高めるための努力が求められます。不正行為のないリスクカルチャーを築くことは、信頼性を高め、生産性を向上させる大きな成果をもたらします。

日本公益通報サービス株式会社のハラスメント相談窓口(内部通報窓口)では、

傾聴スキルが豊富な女性スタッフが優しい心で対応致します。

日本公益通報サービス株式会社(略称:JWBS)では業界最安値で企業のハラスメント相談窓口、循環取引などの内部通報窓口を代行します。社内のハラスメント対策に日本公益通報サービス株式会社の相談窓口をご利用ください。

下記より資料のダウンロードが可能でございます。

◆日本公益通報サービス株式会社(略称:JWBS)が企業のハラスメント相談窓口、内部通報窓口を代行し、従業員や顧客の声を集め、内部不正や整備の不備に対する真偽の確認と対策立案を支援するとともに、従業員の心と健康づくりを支援いたします。

令和2年6月「公益通報者保護法」が一部改正、「改正公益通報者」が一部改正され、令和4年6月1日から施行されました。法改正により従業員数300人を超える事業者には、内部通報に適切に対応するための必要な体制の整備が義務付けられます。具体的には、通報窓口の設置や通報者の不利益な取り扱いの禁止、通報者情報の保護などが求められます。しかしながら、社内でこれらの体制整備を実施することは、多大な負担となる場合がございます。そこで、日本公益通報サービス株式会社では、業界最安値で内部通報窓口サービスを提供いたします。

通報者が安心してご相談いただけるハラスメント相談窓口を代行させていただき、明るく働きやすい職場環境をつくるお手伝いを致します。

日本公益通報サービス株式会社 グループ会社

<<会社概要>>

◆日本公益通報サービス株式会社

代表 :代表取締役社長 小塚直志

設立 :2023年3月

事業 :企業の内部不正やハラスメントに対する外部相談窓口の設置、専門家による調査・対応支援、セミナー・研修の実施など、包括的なリスク管理ソリューションを提供。【専門家による対応可能】業界最安値で信頼性と実績を基にクライアントの職場環境改善とリスク軽減を支援します。

URL :https://jwbs.co.jp/

本社 :神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9F

■内部不正・ハラスメント・コンプライアンス外部相談窓口サービス

・専門家(弁護士、社会保険労務士、公認不正検査士、産業カウンセラー、心理カウンセラー)によるアドバイス

・社内周知のサポート

■各種セミナー・説明会の実施サービス

・内部不正防止対策セミナー

・ハラスメント対策セミナー

・内部通報制度説明会

・アンガーマネジメントセミナー

■適性診断・基礎能力診断サービス

貴社で活躍する従業員の傾向を詳細に分析

■カスハラ・クレーム代行窓口

カスハラのリスク管理や従業員対応など幅広く実施

■ハラスメント理解度チェックテスト

貴社の職場のハラスメント理解度をチェック

◆日本信用情報サービス株式会社

代表 :代表取締役社長 小塚直志

設立 :2018年3月

事業 :反社チェックやAML・KYC対策を支援する高度なリスク情報データベースを、あらゆる業界・企業に向けて展開。シンガポールのARI社との提携により、国内外500万件以上のリスク情報を網羅。【検索件数780万件突破】低コストで企業リスク管理を実現したい企業様に最適なサービスを提供します。

URL :https://www.jcis.co.jp/

本社 :神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9F

東京オフィス:東京都千代田区神田須田町1-4-4 PMO神田須田町7F

大阪オフィス:大阪府大阪市中央区城見2丁目2番22号

◆一般社団法人 企業防衛リスク管理会

代表 :代表理事 小塚直志

設立 :2025年9月

事業 :オンラインセミナー・研修を含む多様なサポートの提供。信頼と実績を基に、安心・安全な職場環境の実現を強力に支援します。また、企業リスク回避のための探偵調査やカスタマーハラスメント対応の相談も承ります。【会員制倶楽部】会員間の交流を深める懇親会も定期的に開催中です。

本社 :神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9F

◆日本データ分析センター株式会社

代表 :代表理事 小塚直志

設立 :2023年5月

事業 :日本全国で発信される記事を精査・入力する独自の運用により、正確かつ深度のある調査情報を提供。検索では得られない情報を反映し、実務で活用できるツールを構築。【日本最大規模】のデータベース・インフォメーション企業として、地方新聞情報を完全に網羅。

URL :https://jdac.co.jp/

本社 :神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9F

日本最大のインテリジェンス企業 販売会社グループ

<<会社概要>>

◆アラームボックス株式会社

代表 :代表取締役 武田浩和

設立 :2016年6月

事業 :日本信用情報サービスの「JCIS WEB DB Ver.3」を提供する販売会社。企業向けのリスクマネジメントサービスや新世代の調査事業を展開。【取引の安全性と業務負荷の低減】主力サービス「アラームボックス パワーサーチ」は、新規取引先の風評、反社チェック、支払履歴などをひとまとめに調べる。

URL :https://alarmbox.jp/lp07

本社 :東京都新宿区市谷本村町3-22 ナカバビル8F

◆日本リスク管理センター 株式会社

代表 :代表取締役 神々輝彦/社外取締役 小塚直志

設立 :2024年7月

事業 :日本信用情報サービスの「JCIS WEB DB Ver.3」を提供する販売会社。「JCIS WEB DB」を中核に、新聞記事・警察関連情報・行政処分情報などを網羅したデータベース即時検索ツールを提供。【公共性の高い実績】導入先には、金融、ガス・電力、上場企業などが名を連ね、リスク管理と業務効率化を支援。

URL :https://j-rmc.co.jp/

本社 :大阪府大阪市中央区城見2丁目2-22 マルイトOBPビル3F

◆株式会社 Webb(ウェッブ)

代表 :CEO 兼 創業者 萩原雄一/名誉会長 兼 創業者 小塚直志

設立 :2025年8月

事業 :日本信用情報サービスの「JCIS WEB DB Ver.3」を提供。膨大なデータを効率的に活用できる仕組みを生み出し、日本最大のリスク管理体制を形づくる。【世界のトップインテリジェンス企業が認めた】膨大なデータを効率的に活用、ユーザーがより使いやすいツールやシステムを開発。

URL :準備中

本社 :東京都港区赤坂6-9-17 赤坂メープルヒル 5F

◆日本信用データ株式会社

代表 :代表取締役 高澤邦彦/取締役 小塚直志

設立 :2025年7月

事業 :日本信用情報サービスの「JCIS WEB DB Ver.3」を提供。国内にとどまらず海外展開も視野に入れた新会社。【グローバルなリスクマネジメント需要に応える】国内外の取引に携わる企業にとって、信頼できる情報基盤を提供することを使命とし、「JCIS WEB DB Ver.3」の海外市場への展開にも挑む。

URL :準備中

本社 :東京都中央区日本橋小舟町2-11 日本橋アークビル 2F

◆日本リスクマネージメントサービス株式会社

代表 :代表取締役 成田樹哉/取締役 小塚直志

設立 :2025年10月

事業 :日本信用情報サービスの「JCIS WEB DB Ver.3」を提供。現場で求められる反社チェック・コンプライアンスチェックを届けることで、地域経済を支える。【北海道を拠点に】地域の金融機関や商社、メーカーと連携しながら「JCIS WEB DB Ver.3」の販売を担い、首都圏では拾いきれない地方の実情に寄り添う。

URL :準備中

本社 :北海道札幌市西区発寒十二条三丁目9番10号