日々の出勤・退勤時、通常従業員は打刻を行い、打刻から計算した勤務時間が給与支払いの基準となるため、打刻は正確に行われなければなりません。

しかし、不正打刻や記録の改ざんが行われてしまうことがあります。

このような勤怠による内部不正が生じると、企業は不正な残業代を支払う、労働基準法違反で処罰される、従業員は本来受け取るべき賃金や残業代を減らされる等、企業と従業員双方に不利益をもたらす重大な問題です。

今回は勤怠管理の重要性・改ざんの手口、その対処法や防止策について解説します。

2025年5月16日更新

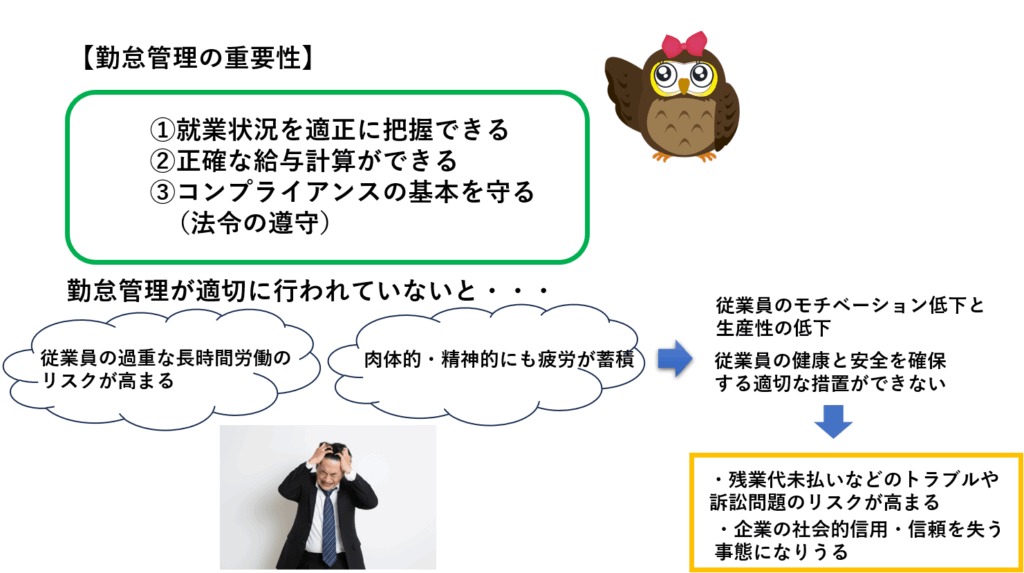

勤怠管理の重要性

勤怠管理は企業の運営において、非常に重要です。正確な勤怠情報は、給与計算、業績評価、法的コンプライアンスなど、多くの側面に影響を与えます。

勤怠管理は労働基準法によって定められており、企業は法令に則り、従業員のワークライフバランスや心身の健康を守る義務があります。

また、労働基準法により労働時間や残業時間の上限が定められているため、企業は、法令で決められた時間以上、従業員を働かせることはできません。

労働基準法違反が発覚すると、企業側に罰則が課せられるため、従業員が勤怠を改ざんするケースもみられます。

労働時間の長さや働き方の過酷さが原因で、従業員が正当な休暇を取得できないことから勤怠の改ざんが常態化している企業も少なくはありません。

企業は従業員一人ひとりの労働状況を把握し、従業員の労働時間が規定を超えていないか、有給休暇を適切に取得しているかを確認し、労働衛生を健全に保つ必要があります。

リスクをリスクとして捉えることができない状態では、勤怠の改ざん問題がなくなることは難しいと思います。

コンプライアンスリスク(※1)を回避するためにも、組織全体でガバナンス(※2)を強化した取り組を徹底する必要があります。

(※1)コンプライアンスリスクとは、組織が法律や規制、倫理的な基準に適合しない行動をとることによって生じるリスクのことです。

(※2)ガバナンスとは、組織を適切に運営し、目的達成をサポートするために必要な統治、管理、支配体制のことです。

勤怠の改ざんの手口

勤怠の改ざんは様々な形で行われ、主なものは以下のようになります。

1,出退勤時間の改ざん:従業員が実際よりも早く出勤したり遅く出勤したりし、出勤時間を不正に記録する事。

2,残業代の不正請求:実際よりも多くの残業時間を申告し、不正に残業代を受け取ること

3,代理出勤:別の従業員が代わりに出勤しているように記録されること。例えば同僚が代わりに出勤し、本来出勤予定の従業員の名前で記録されることがあります。

4,休暇の不正利用:休暇を正当な理由なしに申請し、その間に実際は仕事をしているように見せかけること。

特に1,2,の勤怠改ざんが多く見られています。

管理者が従業員をねぎらうために不正にタイムカードの退勤時刻を改ざんし、残業手当を水増しするケースもあるようです。管理者が良かれと思って行っている行為であっても当然法的に問題が生じます。

1日10分の残業代の水増しでも、年間にすると多額の不正金額になります。

勤怠の改ざんは、従業員の経済状況、組織の文化、労働条件の不満、など様々な要因によって引き起こされます。

近年、指紋認証や指静脈認証、ICカードによる打刻に対応している勤怠管理のオンラインツールやスマートホンアプリ、クラウドベースを使用することにより、従業員の出勤時間、休憩時間、残業情報を記録し、データの集計や分析も容易になりました。

ただし、これも自己申告制であれば、不正が容易にできてしまうため、定期的な管理が必要です。

従業員の不正の見逃しは企業側の責任となるため、勤怠管理は正しくおこなうことが重要です。

こ

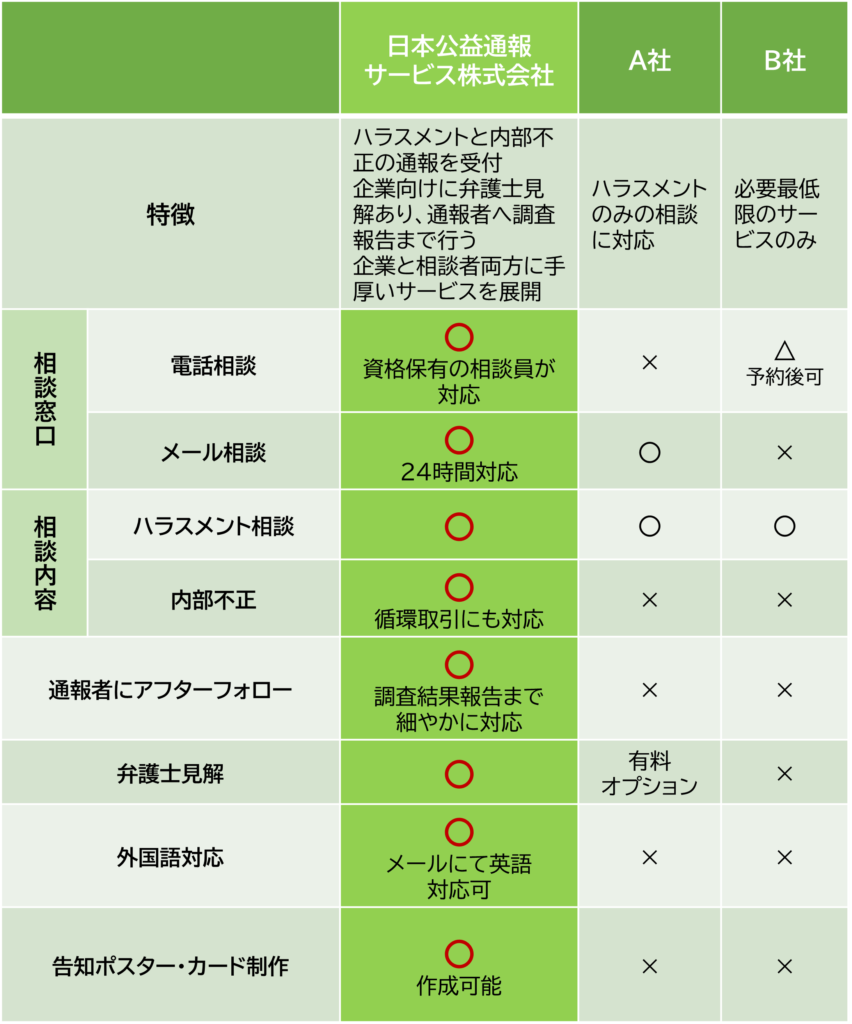

ういった不正に対応するため社外公益通報窓口(日本公益通報サービス株式会社)では出退勤の不正についても相談を受付け、診断、助言、をさせて頂いております。

予防と対策

企業は勤怠の改ざんを防ぐために適切な意識教育を企業全体で行い、ガバナンスを強化した取り組みが重要です。同僚が勤怠の改ざんをしていることを発見した場合、適切に内部告発(公益通報)ができるような企業環境であることが大切です。

【改ざん予防策】

①就業規則を明確に定め、会社全体に周知させる。

②不正打刻が起こりにくい勤怠管理システムを導入する。

③不正発見時の対応体制の整備と社員の意識改革。

勤怠管理に関するルールを明確に定め、従業員への周知を徹底させましょう。親しい従業員同士で「このくらいなら大丈夫だろう。」と軽い気持ちで不正を行っていたり、上司が部下に指示し残業代を改ざんするよう強要するケースもあります。

「記録改ざんによって重い処分が科される」ということも就業規則に明記しておけば、抑止力として機能します。

また、勤怠管理システムを導入することで、不正打刻の問題を解決できる方法のひとつとして有効です。勤怠管理システムには多様な打刻デバイスがあり、同時に勤怠管理の効率化も期待できます。

勤怠管理システムを導入することで従業員の勤怠を一括で管理することもできるので、タイムカードよりも効率よく集計・管理できるでしょう。

上記以外でも、組織ぐるみで勤怠の改ざんを行っている場合、組織内で内部告発をすることが難しく、将来的に企業の損失につながります。

不適切な勤怠管理は、企業に良い影響を与えることはありません。放置し続ければ職場環境は悪化し、離職率の上昇など、さらなる問題を引き起こす原因となります。勤怠管理の責任者を明確に定め、定期的な報告体制を整え、これにより、組織全体で勤怠管理の重要性を認識し、不正を許さない企業風土を醸成することが重要です。

改ざんの対処法

勤怠改ざんは詐欺罪などに該当する可能性があります。専門家にアドバイスを受けた方が大きな問題に発展せず対処できるでしょう。

勤怠改ざんが発覚したら、立証するための客観的な証拠を押さえ、事実確認を行う必要があります。

通報者や通報を受けたコンプライアンス担当者は、以下のような証拠を集め、改ざんの事実を立証することが必須です。

1.オフィスやテナントビルの防犯カメラ

2.勤怠記録以外のメールや電話対応記録、第三者の証人

3.改ざんを指示した録音やメモ

このような証拠が必要になります。

証拠集めをする際に気を付けなければならないことは、調査対象者に内密に行うことです。対象者に分かってしまうと証拠品が廃棄される恐れがあり、追及ができなくなる可能性があります。

内部不正をする者には必ず「動機」があります。経済的な困難から勤怠の改ざんをして不当に手取りを増やす場合もあります。内部不正は初期対応が重要です。日ごろからコミュニケーションを図り少しでも不審に思ったら素早く対応することがリスク管理につながります。

不正対策を強化するには、管理者に対してリスクマネジメント研修、従業員にはコンプライアンス研修実施し、不正の未然防止に努めることが重要です。また、公認不正検査士(CFE)に依頼し不正疑惑が生じた場合に的確な調査を進められる体制・態勢を整えておく必要があります。

組織によっては、社内で通報することに不安を抱える方もいます。そのための対策は、内部通報窓口を外部に委託することです。外部に通報窓口を設置することで、早期に問題を発見し、適切な対処を行うことができます。外部の通報窓口では匿名性が守られ通報者の不利益にならないように告発できます。従業員が不正行為を報告しやすい環境を整備するために、社外の通報窓口を設置することが重要です。

社外通報窓口である日本公益通報サービス株式会社では内部不正の調査を承っており、公認不正検査士(CFE)による内部不正を調査する体制が整っております。不正調査の事実確認など迅速に調査することが可能です。

公認不正検査士(CFE)は高い専門性を持つ経済犯罪対策の専門家であるため、通報があった不正を企業と共に解決していきます。近年は不正の未然防止や再発防止の観点から監査を実施する重要性が益々高まってきます。 不正が大ごとになる前に、素早い初期対応と専門家による調査にで健全な企業環境を整えることが必須です。

※公認不正検査士(CFE)とは:不正の防止・発見・抑止の専門家であることを示す国際的な資格であり、組織内外で発生する不正から組織を守るための取り組みにおいて専門性を発揮します。

パワハラ防止法・改正公益通報者保護法対策の窓口整備はお任せください。

社外通報窓口の必要性

企業内の不正行為を発見しても身近に相談できる上司や同僚がいなかったり、相談機関が機能していないとき、不正が見過ごされてしまいます。

内部不正だけでなく、ハラスメントの場合も然りです。ハラスメントの被害者はとても傷つきセンシティブな精神状態になっています。セクシャルハラスメントの被害者が女性の場合、男性の上司や社内窓口担当者へ話をすることを躊躇し泣き寝入りする可能性もあります。さらに、通報対象者からの報復の懸念があるため、上司、社内の監査、人事などへの相談も難しい状況です。

こうした複雑な状況に立ち向かうために、「社外通報窓口」(ハラスメント相談窓口、循環取引など社内不正相談窓口)の設置が必要です。社外通報窓口は、組織内の従業員がいつでも安心して相談できる独立した窓口です。

外部通報窓口であれば、匿名性が保たれます。内部通報窓口で匿名を希望したとしても声や話し方で自分だとわかってしまうのではないかと不安に思う通報者も多数いらっしゃいます。

外部に設置された相談窓口は中立的な立場から問題の解決を支援し、通報者を守ります。組織全体が不正行為の防止に向けて協力し、個々の従業員の意識改革を行うことが必要です。

法律や規制に合わせて不正行為の予防意識を高めるための努力が求められます。不正行為のないリスクカルチャーを築くことは、信頼性を高め、生産性を向上させる大きな成果をもたらします。

日本公益通報サービス株式会社のハラスメント相談窓口(内部通報窓口)では、

傾聴スキルが豊富な女性スタッフが優しい心で対応致します。

日本公益通報サービス株式会社(略称:JWBS)では業界最安値で企業のハラスメント相談窓口、循環取引などの内部通報窓口を代行します。社内のハラスメント対策に日本公益通報サービス株式会社の相談窓口をご利用ください。

下記より資料のダウンロードが可能でございます。

◆日本公益通報サービス株式会社(略称:JWBS)が企業のハラスメント相談窓口、内部通報窓口を代行し、従業員や顧客の声を集め、内部不正や整備の不備に対する真偽の確認と対策立案を支援するとともに、従業員の心と健康づくりを支援いたします。

令和2年6月「公益通報者保護法」が一部改正、「改正公益通報者」が一部改正され、令和4年6月1日から施行されました。法改正により従業員数300人を超える事業者には、内部通報に適切に対応するための必要な体制の整備が義務付けられます。具体的には、通報窓口の設置や通報者の不利益な取り扱いの禁止、通報者情報の保護などが求められます。しかしながら、社内でこれらの体制整備を実施することは、多大な負担となる場合がございます。そこで、日本公益通報サービス株式会社では、業界最安値で内部通報窓口サービスを提供いたします。

通報者が安心してご相談いただけるハラスメント相談窓口を代行させていただき、明るく働きやすい職場環境をつくるお手伝いを致します。

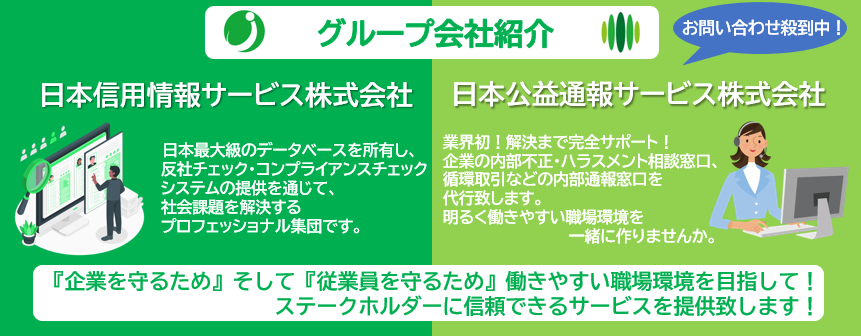

◆日本公益通報サービス株式会社について

本社: 〒231-0023

神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9階

代表者: 代表取締役社長 小塚 直志

設立: 2023 年 3月

資本金: 1000万円

事業内容: 当社では、企業危機管理、働きやすい職場づくりなど、長期的な健康経営に取り組む事業者様をさまざまな形でサポートいたします。

■内部不正・ハラスメント・コンプライアンス外部相談窓口サービス

・専門家(弁護士、社会保険労務士、公認不正検査士、産業カウンセラー、心理カウンセラー)によるアドバイス

・社内周知のサポート

■各種セミナー・説明会の実施サービス

・内部不正防止対策セミナー

・ハラスメント対策セミナー

・内部通報制度説明会

・アンガーマネジメントセミナー

■適性診断・基礎能力診断サービス

貴社で活躍する従業員の傾向を詳細に分析

■カスハラ・クレーム代行窓口

カスハラのリスク管理や従業員対応など幅広く実施

■ハラスメント理解度チェックテスト

貴社の職場のハラスメント理解度をチェック

企業サイト: https://jwbs.co.jp/

日本初、データ入力の未来を切り拓く会社!

当社のグループ会社である日本データ分析センター株式会社が、2025年秋に設立されます。

この新しい拠点では、データ入力を強化し、より正確で深い調査情報を提供できる体制を整備します。検索だけでは得られない情報を、確実に読み解くためのツールへと進化させていきます。